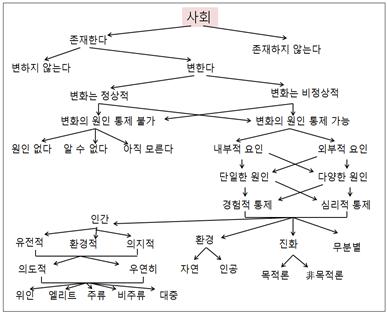

нҶөмғҒ мӮ¬нҡҢлҘј ліҖнҷ”мӢңнӮӨлҠ” мҡ”мқёмңјлЎң мқёкө¬, л¬ёнҷ”, кІҪм ң, м—җл„Ҳм§Җ(мһҗмӣҗ), нҷҳкІҪ, м •м№ҳ(м§Җл°° кө¬мЎ°) л“ұлҸ„ кјҪкі мһҲм§Җл§Ң, кіјн•ҷкё°мҲ мқҳ мҳҒн–Ҙл Ҙмқҙ к°ҖмһҘ нҒ¬лӢӨ. кіјн•ҷкё°мҲ мқҖ м•һм„ң л“ 6к°Җм§Җ ліҖнҷ”мқҳ лҸҷл Ҙ(drivers of change)кіј лӢ¬лҰ¬ мӮ¬нҡҢлҘј л¬ҙм°Ёлі„м ҒмңјлЎң ліҖнҷ”мӢңнӮӨл©° ліҖнҷ” мқҙм „мңјлЎң лҗҳлҸҢм•„к°Ҳ мҲҳ м—ҶкІҢ л§Ңл“ңлҠ” нҠ№м§•мқ„ к°–кі мһҲлӢӨ. мҠӨл§ҲнҠёнҸ°мқ„ мҳҲлҘј л“Өм–ҙліҙмһҗ. м–ҙл–Ө лӮҳлқјлҠ” мҠӨл§ҲнҠёнҸ°мқ„ мӮ¬мҡ©н•ҳкі лӢӨлҘё лӮҳлқјлҠ” мӮ¬мҡ©н•ҳм§Җ м•ҠлҠ” мҳҲк°Җ мһҲлҠ”к°Җ. м–ҙл–Ө л¬ёнҷ”м Ғ л°°кІҪмқ„ к°–лҚҳ, м—ӯмӮ¬к°Җ м–ҙл–»л“ , м–ҙл–Ө м–ём–ҙлҘј мӮ¬мҡ©н•ҳл“ , мһҗмӣҗмқҙ мһҲл“ м—Ҷл“ , мһҗм—°нҷҳкІҪмқҙ м–ҙл–»л“ мҠӨл§ҲнҠёнҸ°мқҖ мӮ¬мҡ©лҗҳкі мһҲлӢӨ. лҳҗ мҠӨл§ҲнҠёнҸ°мқҙ лҢҖмӨ‘нҷ”лҗң мҡ°лҰ¬ мӮ¬нҡҢм—җм„ң л¬ҙм„ нҳём¶ңкё°(мӮҗмӮҗлқјкі л¶Ҳл ҖлҚҳ)лӮҳ мӢңнӢ°нҸ°(л°ңмӢ м „мҡ© мқҙлҸҷм „нҷ”)мқ„ мӮ¬мҡ©н• мҲҳ мһҲкІ лҠ”к°Җ. мӢңнӢ°нҸ°мқ„ м“°кі мӢ¶м–ҙлҸ„ м“ё мҲҳ м—ҶлӢӨ. мқҙмІҳлҹј кё°мҲ мқҖ мӮ¬нҡҢ м „л°ҳм—җ кұёміҗ мҳҒн–Ҙл Ҙмқ„ н–үмӮ¬н•ҳл©° нҠ№м •н•ң л°©н–ҘмңјлЎң мӮ¬нҡҢ кө¬м„ұмӣҗмқ„ лӘ°м•„к°„лӢӨ. л°©н–Ҙмқҙ н•ң лІҲ м •н•ҙм§Җл©ҙ л°”кҫёкё°лһҖ л§Өмҡ° м–ҙл өлӢӨ. к·ёл Үкё° л•Ңл¬ём—җ лӘЁл“ мқҙкіөкі„ н•ҷмғқл“ӨмқҖ мһҗмӢ мқҳ мӢӨн—ҳмӢӨм—җм„ң к°ңл°ңн•ҳлҠ” кё°мҲ мқҙ мӮ¬нҡҢм—җ л“ұмһҘн–Ҳмқ„ л•Ң м–ҙл–Ө ліҖнҷ”лҘј мқјмңјнӮ¬м§Җ кі лҜјн•ҳм§Җ м•Ҡмңјл©ҙ м•Ҳ лҗңлӢӨ. ліҖнҷ”м—җлҠ” кёҚм •м Ғмқё ліҖнҷ”лҸ„ мһҲм§Җл§Ң, л¶Җм •м Ғмқё ліҖнҷ”лҸ„ мһҲкё° л§Ҳл ЁмқҙлӢӨ. кё°мҲ мқҙ мҡ°лҰ¬мқҳ мӮ¶мқ„ нҺёлҰ¬н•ҳкІҢ л§Ңл“Өм§Җл§Ң, м—ӯмңјлЎң мҡ°лҰ¬мқҳ мӮ¶мқ„ нҢҢкҙҙн• мҲҳлҸ„ мһҲкё° л•Ңл¬ёмқҙлӢӨ.

кіјн•ҷкё°мҲ мһҗлқјл©ҙ лҜёлһҳлҘј мқҙн•ҙн•ҳл ӨлҠ” л§ҺмқҖ л…ёл Ҙмқҙ н•„мҡ”н•ҳлӢӨлҠ” л…јм§Җм—җлҠ” мўҖ лҚ” к·јліём Ғмқё мқҙмң к°Җ мһҲлӢӨ. м§Җм§ҲмӢңлҢҖ(ең°иіӘжҷӮд»Ј)мқҳ кҙҖм җм—җм„ң мҡ°лҰ¬лҠ” мӢ мғқлҢҖ м ң4кё° нҷҖлЎңм„ё(Holocene)лҘј мӮҙкі мһҲлӢӨкі к°„мЈјн•ҙмҷ”лӢӨ. к·ёлҹ¬лӮҳ м§ҖлӮң 2000л…„ Paul J. Crutzenкіј Eugene F. StoermerлҠ” көӯм ңм§Җк¶Ңмғқл¬јк¶Ңм—°кө¬ лүҙмҠӨл Ҳн„°м—җм„ң мғҲлЎңмҡҙ м§Җм§ҲмӢңлҢҖк°Җ мӢңмһ‘лҗҗлӢӨл©°, к·ё мӢңлҢҖмқҳ мқҙлҰ„мқ„ мқёлҘҳм„ё(Anthropocene)лқјкі лӘ…лӘ…н–ҲлӢӨ. м§Җкө¬мқҳ мҡҙлӘ…мқ„ мўҢм§Җмҡ°м§Җн• мҲҳ мһҲлҠ” мөңмҙҲмқҳ мЎҙмһ¬к°Җ нғңм–ҙлӮ¬лҠ”лҚ° к·ёкІҢ мқёк°„мқҙлқјлҠ” кІғ л•Ңл¬ёмқҙм—ҲлӢӨ. н•өнҸӯнғ„ лӘҮ к°ңл§Ң н„°лңЁл ӨлҸ„ м§Җкө¬ мғҒмқҳ лӘЁл“ мғқлӘ…мқ„ л©ёмў…мӢңнӮ¬ нһҳмқ„ к°Җ진 мЎҙмһ¬, нҷ”м„қм—°лЈҢмқҳ кіјлӢӨн•ң мӮ¬мҡ©мңјлЎң кё°нӣ„м—җ л§үлҢҖн•ң мҳҒн–Ҙмқ„ мӨҳм„ң мғқнғңкі„м—җ м»ӨлӢӨлһҖ нғҖкІ©мқ„ мһ…нһҲлҠ” мЎҙмһ¬лҠ” мҡ°лҰ¬ мқёк°„мқҙлқјлҠ” мқҙм•јкё°лӢӨ(мқёлҘҳм„ёлҘј м ңм•Ҳн•ң CrutzenмқҖ л„ӨлҚңлһҖл“ңмқҳ лҢҖкё°нҷ”н•ҷмһҗмқёлҚ°, м„ұмёөк¶Ң мҳӨмЎҙмёөмқҙ нҢҢкҙҙлҗҳлҠ” л©”м»ӨлӢҲмҰҳмқ„ л°қнҳҖ л…ёлІЁмғҒмқ„ мҲҳмғҒн–ҲлӢӨ).

кіјкұ°м—җлҸ„ мҡ°лҰ¬лҠ” кё°мҲ мқҳ нҢҢкҙҙм Ғ мҳҒн–Ҙмқ„ кұұм •н–ҲлӢӨ. к·ёлҹ¬лӮҳ кё°мҲ мқҳ нҢҢкҙҙм Ғ мҳҒн–Ҙмқҳ м •лҸ„лӮҳ лІ”мң„лҠ” м§ҖкёҲ к·ё м–ҙлҠҗ л•ҢліҙлӢӨ нҒ¬кі мӢ¬к°Ғн•ҳлӢӨ. мҡ°лҰ¬к°Җ м–ҙл–»кІҢ н•ҳлҠҗлғҗм—җ л”°лқј м§Җкө¬ мғҒм—җ мЎҙмһ¬н•ҳлҠ” лӘЁл“ мғқлӘ…мІҙмқҳ мҡҙлӘ…мқ„ кІ°м •н• мҲҳ мһҲлӢӨ. мқҙлҹ° мёЎл©ҙм—җм„ң мҡ°лҰ¬лҠ” м „лҢҖлҜёл¬ёмқҳ мӢңлҢҖлҘј л§һмқҙн•ҳкі мһҲкі , мҡ°лҰ¬мқҳ н–үлҸҷм—җ л§үмӨ‘н•ң мұ…мһ„мқ„ м ём•ј н•ңлӢӨ. мӮ¬мӢӨ лҜёлһҳн•ҷмқҳ мӢңмһ‘лҸ„ мҳӨлҠҳмқҳ мҡ°лҰ¬ н–үлҸҷмқҙ лӮҙмқј м–ҙл–Ө ліҖнҷ”лҘј к°Җм ёмҳ¬ кІғмқём§Җ мӢ мӨ‘н•ҳкІҢ кі л Өн•ҙм•ј н•ңлӢӨлҠ” мһҗк°Ғм—җм„ң 비лЎҜлҗҗлӢӨ.

лҜёлһҳн•ҷмқҙ н•ҷл¬ёмқҳ мҳҒм—ӯм—җ л“Өм–ҙмҳЁ кІғмқҖ 1960л…„лҢҖл¶Җн„°лӢӨ. лӢ№мӢң м„ёкі„ м—¬лҹ¬ лӮҳлқјм—җм„ң лҜёлһҳм—°кө¬мһҗл“Өмқҙ н•ҷмҲ лӘЁмһ„(World Future Society, World Futures Studies Federation)мқ„ л§Ңл“Өм—Ҳкі , м„ёкі„мқҳ к°Ғ лҢҖн•ҷм—җм„ң лҜёлһҳн•ҷмқ„ к°ҖлҘҙм№ҳкё° мӢңмһ‘н–Ҳмңјл©°, н•ңкөӯлҸ„ н•ҷнҡҢлҘј мЎ°м§Ғн•ҙ лҜёлһҳм—°кө¬лҘј мӢңмһ‘н–ҲлӢӨ. лҜёлһҳн•ҷкі„мқҳ л…јл¬ёмқ„ кІҢмһ¬н•ҳлҠ” Futuresк°Җ мғқкёҙ кІғлҸ„ 60л…„лҢҖ л§җмқҙкі , кі§мһҘ л’ӨлҘј мқҙм–ҙ Technological Forecasting and Social Change(TFSC)лқјлҠ” м Җл„җлҸ„ л“ұмһҘн–ҲлӢӨ. Futuresк°Җ мқёл¬ёмӮ¬нҡҢмҷҖ мқҙкіөкі„лҘј л§қлқјн•ҳлҠ” м Җл„җмқҙлқјл©ҙ TFSCлҠ” кіјн•ҷкіј кё°мҲ м—җ мўҖ лҚ” мҙҲм җмқ„ л§һм¶° лҜёлһҳлҘј м—°кө¬н•ҳлҠ” м Җл„җмқҙлӢӨ(мқҙкіім—җ мӢӨлҰ° л…јл¬ёл“ӨлҸ„ н•ң лІҲм”© мқҪм–ҙліҙкёё к¶Ңн•ңлӢӨ). н•ңкөӯмқҖ 60л…„лҢҖ л§җ н•ңкөӯлҜёлһҳн•ҷнҡҢк°Җ л°ңмЎұн•ҙ ‘лҜёлһҳлҘј 묻лҠ”лӢӨ’лҠ” м ңлӘ©мқҳ м Җл„җмқ„ л°ңн–үн–ҲмңјлӮҳ 1988л…„ л°ңк°„мқҙ мӨ‘лӢЁлҗҗлӢӨ. мқҙнӣ„ нҠ№лі„нһҲ лҜёлһҳм—°кө¬лҘј м „л¬ём ҒмңјлЎң лӢӨлЈ¬ м Җл„җмқҙ м—ҶлӢӨк°Җ м§ҖлӮң 1мӣ” лҜёлһҳн•ҷнҡҢк°Җ мһ¬нғ„мғқн•ҳл©ҙм„ң 11мӣ”л¶Җн„° лҜёлһҳм—°кө¬лқјлҠ” м Җл„җмқ„ л°ңк°„н•ҳкё° мӢңмһ‘н–ҲлӢӨ. лӢӨлҘё лӮҳлқјмҷҖ 비көҗн•ҙ лҠҰмқҖ к°җмқҖ мһҲм§Җл§Ң м§ҖлӮң 2013л…„л¶Җн„° KAISTм—җ лҜёлһҳм „лһөлҢҖн•ҷмӣҗмқҙ м°Ҫм„ӨлҸј лҜёлһҳн•ҷмқ„ н•ҷл¬ёмқҳ мҳҒм—ӯм—җм„ң ліёкІ©м ҒмңјлЎң к°ҖлҘҙм№ҳкі мһҲлӢӨ(1960л…„лҢҖ мқҙнӣ„ лҜёлһҳн•ҷмқҙ мқјкө° н•ҷл¬ём Ғ м§„м „кіј лҜёлһҳ лҸ„м „кіјм ңм—җ лҢҖн•ҙм„ңлҠ” л°•м„ұмӣҗ(2016)мқ„ м°ёмЎ°).

мӮ¬нҡҢ ліҖнҷ”м—җ лҢҖн•ң мқҙлЎ м—°кө¬мҷҖ лӢӨм–‘н•ң лҜёлһҳмҳҲмёЎ л°©лІ•лЎ мқҳ м°Ҫм•Ҳкіј мӢӨн–ү, кІҪн—ҳмқҙ мҢ“мқҙл©ҙм„ң лҜёлһҳн•ҷмһҗл“ӨмқҖ лҜёлһҳн•ҷмқҙ кіјн•ҷмқҳ мҳҒм—ӯм—җ м•Ҳм°©н–ҲлӢӨкі мЈјмһҘн•ңлӢӨ(л°•м„ұмӣҗ, 2016). лҜёлһҳн•ҷмқҖ м–ҙл–Ө 집лӢЁмқ„ мӢӨмҰқм Ғ 분м„қм—җ кё°мҙҲн•ҙ м—°кө¬н•ҳл©°, лҜёлһҳ мқҙлҜём§ҖлӮҳ л№„м „мқ„ м—°кө¬н•ңлӢӨлҠ” лӘ…нҷ•н•ң н•ҷл¬ём Ғ к°ңл…җмқҙ мһҲкі , мқёк°„мқ„ лӘЁлҚёлЎң м—°кө¬н•ҳл©°, лҚ°мқҙн„°лҘј лӘЁмңјлҠ” л°©лІ•, 분м„қн•ҳлҠ” л°©лІ•, мқҙлҘј нҶөн•ҙ м „лһөмқ„ лҸ„м¶ңн•ҳлҠ” л°©лІ•лЎ мқҙ мһҲлӢӨ(Blass, 2003). м–ҙл–Ө н•ҷмһҗлҠ” лҜёлһҳн•ҷмқҙ мӢӨмҰқм Ғ м—°кө¬лҸ„ н•ҳкі мһҲм§Җл§Ң мӮ¬нҡҢм ҒмңјлЎң л°”лһҢм§Ғн•ң к°Җм№ҳмҷҖ лҜёлһҳмғҒмқ„ мӢӨнҳ„н•ңлӢӨлҠ” мёЎл©ҙм—җм„ң л””мһҗмқё кіјн•ҷ(design science)мңјлЎң л¶Ҳл Өм•ј н•ңлӢӨкі лҸ„ мЈјмһҘн•ңлӢӨ(Niiniluoto, 2001). лҳҗ лҜёлһҳн•ҷмқҙ нҳјлҸҲкіј л¶Ҳм•Ҳм •, л¶Ҳнҷ•мӢӨмқҳ мӢңлҢҖм—җ кё°кі„м Ғ кІ°м •лЎ мқ„ л„ҳм–ҙ м№ҙмҳӨмҠӨ мқҙлЎ (chaos theory), 진нҷ” лӘЁлҚёл§Ғ(evolutionary modeling), мқёкіөм§ҖлҠҘ мӢң뮬л Ҳмқҙм…ҳ(artificial intelligence simulation), мӢңлӮҳлҰ¬мҳӨ, м°ём—¬м Ғ лҜёлһҳм—°кө¬ л“ұмңјлЎң лӮҳм•„к°Җл©ҙм„ң м •мұ… кІ°м •мһҗл“Өм—җкІҢ лҸ„мӣҖмқ„ мЈјкі мһҲлӢӨкі м„ӨлӘ…н•ңлӢӨ(Kristof, 2006).

н•ҷмһҗл“Өмқҳ лҜёлһҳм—°кө¬лҠ” 1970л…„лҢҖ нӣ„л°ҳ, мҠӨмӣЁлҚҙ л„ӨлҚңлһҖл“ң лҜёкөӯ л“ұ м •л¶Җмқҳ лҜёлһҳм—°кө¬лЎң нҷ•мӮ°лҗҳм—Ҳкі 1980л…„лҢҖ лүҙм§Ҳлһңл“ң нҳёмЈјм—җ мқҙм–ҙ 1990л…„лҢҖ н•ҖлһҖл“ң лҸ…мқј мӢұк°ҖнҸ¬лҘҙ м •л¶Җм—җм„ңлҸ„ лҜёлһҳм—°кө¬лҘј мҲҳн–үн–ҲлӢӨ(л°•м„ұмӣҗ, 2016). м •л¶Җк°Җ м •мұ…мқ„ лӮҙлҶ“кё° м „ лҜёлһҳм—°кө¬лҘј мҲҳн–үн–ҲлӢӨлҠ” кІғлҸ„ мӨ‘мҡ”н•ң м§„м „мқҙм—Ҳм§Җл§Ң, мқҙл“Ө м •л¶Җк°Җ лҜёлһҳм—°кө¬лҘј м ңлҸ„нҷ”н–ҲлӢӨлҠ” м җмқҙ лҚ” мӨ‘мҡ”н•ң м§„м „мқҙлӢӨ. мҳҲлҘј л“Өм–ҙ лҜёкөӯмқҖ көӯнҡҢм—җм„ңлҸ„ лҜёлһҳлҘј м—°кө¬н–ҲлӢӨ. 1974л…„ көӯнҡҢ к°ңнҳҒмң„мӣҗнҡҢ(the Bolling Committee)лҠ” лҜёлһҳ мӨҖ비법мқ„ нҶөкіјмӢңмј°кі , 1975л…„л¶Җн„° лӘЁл“ мң„мӣҗнҡҢ(мҳҲмӮ°мң„мӣҗнҡҢ м ңмҷё)к°Җ лҜёлһҳлҘј мҳҲмёЎн•ҙ м•Ҳкұҙмқ„ мғҒм •н•ҳлҸ„лЎқ н–ҲлӢӨ. мң„мӣҗнҡҢлҠ” лҜёлһҳлҘј мҳҲмғҒн•ҳм§Җ м•ҠмқҖ лІ•м•ҲмқҖ лӢЁкІ¬(зҹӯиҰӢ)м—җ лЁёл¬јкұ°лӮҳ лҜём№ҳлҠ” нҡЁкіјк°Җ мқјмӢңм Ғмқј мҲҳ мһҲлӢӨкі нҢҗлӢЁн–ҲлӢӨ(Bezold, 1999). мҡ°лҰ¬ м •л¶ҖлҸ„ көӯнҡҢм—җ лҜёлһҳм—°кө¬мӣҗмқ„ м„ӨлҰҪн•ҙ лІ•м•Ҳмқ„ л§Ңл“Ө л•Ң лҜёлһҳм—°кө¬к°Җ м°ёмЎ°лҗ мҲҳ мһҲлҸ„лЎқ н• кі„нҡҚмқҙлӢӨ. н•ңкөӯмқҳ лӢӨм–‘н•ң м •л¶Җ м¶ңм—°м—°кө¬мҶҢм—җм„ңлҸ„ лҜёлһҳм—°кө¬лҘј мҲҳн–үн•ҳлҠ”лҚ°, н•„мһҗк°Җ мҶҚн•ң кіјн•ҷкё°мҲ м •мұ…м—°кө¬мӣҗмқҖ лҜёлһҳм—°кө¬м„јн„°лҘј л‘җкі лӢӨм–‘н•ң лҜёлһҳм—°кө¬лҘј мҲҳн–үн•ҳкі мһҲлӢӨ. лҳҗ лҜёлһҳм°ҪмЎ°кіјн•ҷл¶Җ мӮ°н•ҳкё°кҙҖмқё кіјн•ҷкё°мҲ кё°нҡҚнҸүк°ҖмӣҗмқҖ м •кё°м ҒмңјлЎң лҜёлһҳкё°мҲ мқ„ мҳҲмёЎн•ҳл©°, нҠ№м • кё°мҲ мқҙ мӮ¬нҡҢм—җ лҜём№ҳлҠ” мҳҒн–Ҙмқ„ мҳҲмёЎн•ҳкі мқҙлҘј л°ңн‘ңн•ҳкі мһҲлӢӨ.

лҜёлһҳн•ҷмқҖ кі„мҶҚ 진нҷ”н•ҳкі мһҲлӢӨ. лҜёлһҳн•ҷмқҖ лҜёлһҳк°Җ л¶Ҳнҷ•мӢӨн•ҳкё° л•Ңл¬ём—җ м°ҪмЎ°лҗ мҲҳ мһҲлҠ” мӢңкіөк°„мқҙлқјкі мЈјмһҘн–Ҳмңјл©°, кіјкұ°мҷҖ нҳ„мһ¬, лҜёлһҳк°Җ м—°кІ°лҸј мһҲлӢӨлҠ” м „мқјмЈјмқҳм Ғ мӢңк°Ғмқ„ л°ңм „мӢңмј°лӢӨ. лҳҗ лҜёлһҳлқјлҠ” кұ°мҡёмқ„ нҶөн•ҙ лҒҠмһ„м—Ҷмқҙ “мҡ°лҰ¬лҠ” лҲ„кө¬мқҙл©°, л¬ҙм—Үмқҙ лҗҳкі мӢ¶мқҖм§Җ”лҘј л¬јм–ҙмҷ”кі , лҜёлһҳм—°кө¬лҘј нҶөн•ҙ лҜёлһҳм„ёлҢҖмқҳ лӘ©мҶҢлҰ¬лҘј л“Јкі нҳ„мӢӨ м„ёкі„м—җм„ң л°ҳмҳҒн•ҳл Өкі н–ҲлӢӨ. нҳ„мһ¬мҷҖ лҜёлһҳлҘј мһҮлҠ” 징кІҖлӢӨлҰ¬лҘј л§Ңл“Өм–ҙ м ңмӢңн•ЁмңјлЎңмҚЁ мҡ°лҰ¬мқҳ мӮ¶м—җ мғҲлЎңмҡҙ мқҳлҜёлҘј л¶Җм—¬н•ҳлҠ” л…ёл ҘлҸ„ кІҢмқ„лҰ¬ н•ҳм§Җ м•Ҡм•ҳлӢӨ.

м Җмһ‘к¶Ңмһҗ © нҸ¬н•ӯкіөлҢҖмӢ л¬ё л¬ҙлӢЁм „мһ¬ л°Ҹ мһ¬л°°нҸ¬ кёҲм§Җ