어린아이들을 보면 이 작은 머릿속에서 도대체 무슨 일이 일어나고 있는지 너무나 궁금하다. 오감을 통해 들어오는 정보를 뇌에서 처리해 계속 무언가를 배우고, 학습한 내용을 바탕으로 자신의 의사를 표현해 원하는 바를 얻어낸다. 타인과 의사소통을 하면서 사람들과 상호작용 하고, 사회적 규범을 배우고, 상식을 익히며 자란 사람들이 균형 잡힌 사회를 이루게 되는데, 어떻게 보면 여러 사람의 뇌를 한곳에 잘 모아둔 꼴이다. 두개골 안에 든 백색 물질과 회색 물질로 이루어진 구불구불한 이 ‘덩어리’를 이해하기 위해서 머릿속을 열어 볼 수도 없는 노릇이기에 인간의 뇌가 작동하는 메커니즘과 그 기능은 아직도 미지의 영역이다.

우리 몸을 절개하지 않고도 탐구할 수 있는 여러 기술이 발달함에 따라, 뇌에 관한 연구도 그 박차를 가하고 있다. 자기공명영상(Magnetic Resonance Imaging) 기술을 통해 일반 사진과 같이 우리 뇌의 ‘구조적’ 형태를 알 수 있게 됐고, fMRI(functional MRI)나 PET(Positron Emission Tomography) 영상을 통해 우리 뇌의 ‘기능적’ 이해를 높일 수 있게 됐다. 예를 들어 예전에는 알츠하이머에 걸린 사람이 죽은 후에 뇌를 꺼내 봐야만 알 수 있었던 사실들을, 지금은 다양한 영상 기술로 간접적이지만 고해상도의 사진을 얻음으로써 알 수 있게 된 것이다. 사람을 고통스럽게 하거나 죽이지 않고도 우리 뇌에 대한 정보를 얻을 수 있으니 이는 장족의 발전이라 할 수 있다. 그러나 단순히 볼 수 있게 된 것만으로 인간의 뇌에 대한 여러 가지 과학적 사실들을 밝혀내기에는 이제 막 걸음마를 뗀 수준이다. 영상 데이터를 통해 인간의 뇌를 더 잘 이해하고, 뇌에 영향을 끼치는 다양한 퇴행성 질환에 따른 변화를 찾아내기 위해서는 크게 3가지 방법이 존재한다.

먼저, 데이터를 얻는 방법을 고도화하는 것이다. X-ray, MRI, fMRI, PET, CT(Computed Tomography) 등 다양한 의료 영상 치료법이 존재하는데, 이는 각자 다른 정보를 제공하고, 같은 영상 기술이라도 어떤 조영제를 쓰느냐에 따라서 얻을 수 있는 정보가 각기 다르다. 각 영상 기술에 따라 진단을 내릴 수 있는 병명 또한 달라질 수 있고, 때로는 여러 가지 영상을 동시에 봐야만 병의 진단이 명확해지는 경우도 발생한다. 의료 영상의 경우 가시광선을 통해 정보를 얻는 것이 아닌, 피부와 뼈로 가려진 부분을 찍어내야 한다. 따라서 하드웨어 개발을 통해 영상의 해상도나 정확도를 높이고, 새로운 영상 기기 및 기법을 개발해야 하며 임상의 및 뇌과학자에게 정확한 정보를 제공해야 한다.

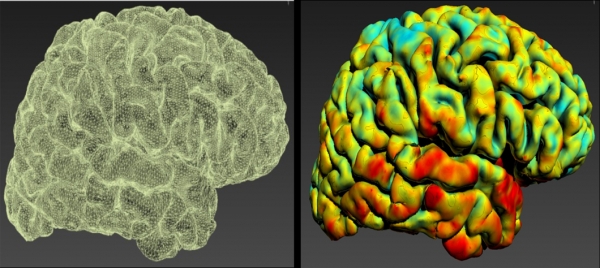

두 번째로, 영상의 전처리를 통해 우리 눈으로 잡아내기 힘든, 더욱 명확한 특징들을 얻어내는 방법이 있다. 대뇌 피질의 두께(Cortical Thickness)는 우리 피부의 두께와 비슷한 개념인데, 노화에 따라 그 두께가 지속해서 얇아지고 퇴행성 질환에 걸린 경우에는 두께의 감소가 급속도로 빨라진다. 이 대뇌 피질은 MRI 영상에서 나타나는데, Freesurfer와 같은 전처리 툴을 통해 뇌의 바깥 표면과 내부 표면을 3차원 그래픽으로 모델링한 후, 둘 사이의 간격을 측정해 뇌의 어느 부위에서 얼마의 두께를 가지는지 구해낼 수 있다. 이렇듯 영상 전처리를 통해 얻은 데이터는 3차원의 복잡한 원래 영상을 눈으로 직접 관찰하는 것보다 훨씬 더 명확한 정보를 제공한다.

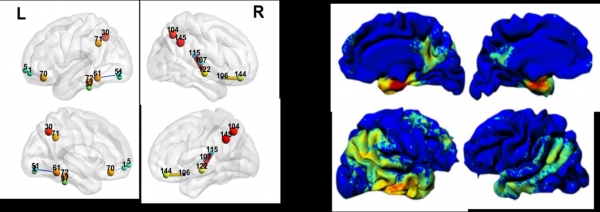

세 번째 방법은 인공지능 방법론의 개발이다. 인공지능의 개념이 아주 간단하게 설명하자면, 어떤 ‘판단’을 내릴 수 있는 대리인이라고 말할 수 있다. 사람은 환경 변화에 취약해서 동일한 데이터를 보더라도 관찰 시점이나 본인의 상태에 따라 그 결과가 달라지며, 마찬가지로 동일한 데이터를 어떤 사람이 보느냐에 따라 다른 소견을 낼 수도 있다. 하지만 인공지능은 항상 동일한 기준으로 영상 전체를 꼼꼼히 훑을 수 있고, 전문가조차 쉽게 찾지 못하는 병변과 패턴을 꾸준하게 찾을 수 있는 가능성을 가지고 있다. 필자는 박사 초년생 때 알츠하이머로 인해 대뇌 피질에서 변화를 나타내는 영역과 그 패턴을 기존 방법보다 더 안정적으로 찾아내는 기법을 개발했는데, 9년 후에 뇌 네트워크를 통해 알츠하이머를 분석하는 인공지능 기법을 연구하면서 매우 유사한 패턴을 찾아냈다.

그러나 인공지능이 전문 임상의를 대체할 수 있다는 뜻은 전혀 아니다. 고도화된 인공지능을 만드는 것은 매우 어려운 문제이고, 당장은 영화나 소설 속에서만 존재한다고 보면 된다. 인간이 학습하는 것과 마찬가지로 컴퓨터도 무언가를 무언가로부터 배워야 하는데, 이는 주로 ‘지도(Map이 아닌 Supervision)’가 주어진 데이터를 통해 이뤄진다. 즉, 데이터에 녹아 있는 인간의 인지 능력을 컴퓨터가 보고 배울 수 있도록 만드는 것이다. 따라서 복잡한 문제를 풀어내는 인공지능을 학습시키기 위해서는 고도화된 모델과 많은 양의 데이터가 필요하다. 인간이 태어나면서부터 수년에서 수십 년간 눈을 통해 들어오는 비디오와 귀를 통해 들어오는 소리로부터 얼마나 많은 양의 데이터를 처리하는지 생각해 보면, 자연스럽게 인공지능을 학습하는데에도 대용량의 데이터가 필요하다는 생각을 할 수 있다. 최근 딥러닝이 대두되고 주로 게임을 위해 쓰던 GPU를 통해 연산 속도와 양을 엄청나게 늘리면서 인공지능의 범용성이 많이 늘어나고 있으나, 의료 영상은 대부분 데이터의 수가 부족한 경우가 대부분이다. 간단한 인공지능 모델은 개발자의 코딩 몇 줄로도 구현할 수 있지만, 의료 영상은 데이터를 얻는 과정이 만만치 않다. 흔히 아는 MRI만 해도 사람을 병원에 데려와야 하고, 사전 절차를 거치고, 커다란 기기 안에 사람이 누워서 짧지 않은 시간을 보내고, 임상의가 병을 진단해 영상 단위의 주석을 달고, 의료 전문가가 영상의 픽셀 단위의 주석을 제공해야 비로소 인공지능 학습에 쓸 수 있는 하나의 기초적인 영상 표본이 탄생한다. 비용 또한 만만치 않다. 예를 들어, PET 영상의 경우 한 표본 당 500만 원 이상이 들기 때문에 국가 단위의 지원을 받지 않는 한 데이터를 모으기도 어렵다. 그뿐만 아니라 흔하지 않은 질환을 연구해야 하는 경우 데이터 표본을 확보하는데 더 큰 어려움을 겪게 된다. 이렇게 써 놓고 보니 앞으로도 똑똑한 사람들을 모아 놓고 적당량의 데이터를 보여주며 학습시켜서 훌륭한 의료 전문가로 교육하는 게 차라리 낫겠다는 생각마저 들 지경이다.

그런데도 필자가 의료 영상 인공지능 연구를 하는 이유는 의료 전문가를 뛰어넘는 인공지능을 만드는 것이 아닌, 인간과 인공지능이 서로 상호 협력해 질병의 조기 진단을 돕고 인간의 뇌에 대한 이해를 계속 넓혀나가기 위함이다. 임상의가 2차원의 컴퓨터 모니터로 마우스 스크롤을 통해 3차원 영상 전체를 힘들게 보는 것보다, 인공지능이 이상 징후가 염려되는 부위를 스크리닝해 주는 부분만 임상의가 주의 깊이 살피게 된다면 최종 진단의 정확성을 높일 수 있을 것으로 기대할 수 있다. 의료 전문가가 여러 종류의 대용량 데이터를 보고 나서 우연히 또는 힘들게 발견하는 새로운 패턴들을, 인공지능을 통해 더 손쉽게 발견하고, 인간이 이를 이해해 임상에 적용해 나가는 방향도 생각해 볼 수 있다. 데이터가 아무리 많은 내용을 알려주더라도 인간의 동의와 이해를 구하지 못하면 이는 죽은 지식에 불과하다. 따라서 인간과 인공지능은 함께 가야 하며 이는 의료 분야 역시 마찬가지이다. 끝으로 혹시라도 이 글을 읽는 임상 전문가분들께 남는 시간에 본인의 지식을 데이터에 녹여 주십사 부탁한다.